2025年度「イノベーションと経営・経済・政策」③

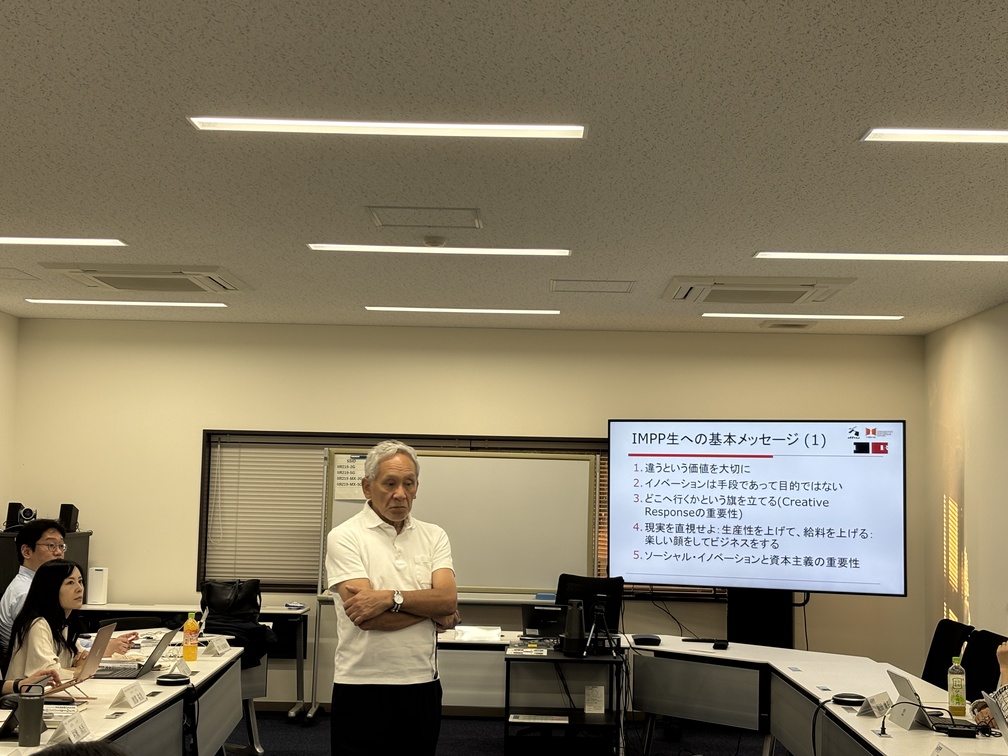

2025年5月14日、一橋大学IMPPにて「イノベーション」の第3回講義が開催され、特別講師として米倉誠一郎先生をお迎えしました。本講義では、米倉先生の豊富な研究・教育経験をもとに、歴史・国家・思想・企業家精神を交差させながら、「イノベーションとは何か」という根本的な問いに挑むダイナミックな議論が展開されました。

講義は冒頭、国立大学で初めて創設されたイノベーション研究センターの構想とその実現に向けた経緯から始まりました。そこでは、従来の研究機関では難しかった「社会変革に資する知の実装」を目指すチャレンジが語られ、学術と現実の間に橋を架ける姿勢に多くの受講生が感銘を受けました。また、先生がこれまで共鳴してきた多くの日本の有名なイノベーション研究者の取り組みも紹介され、日本における学術ネットワークの厚みと広がりが示されました。

講義の中核的テーマのひとつは、歴史的視座から見たイノベーションの形成条件でした。明治維新期の国家プロジェクトとして実施された「秩禄処分と士族授産」や殖産興業、さらに渋沢栄一や伊藤博文らによる近代金融制度の設計などを通して、日本における企業家精神と制度的土台の生成がいかに意図的に構築されてきたかが再検討されました。特に、「身分を資本に変換する制度設計」「士族を起業家に変える国家的インセンティブ設計」といった視点は、イノベーションが単なる技術革新ではなく、社会構造や価値観の再構成と深く結びついていることを示すものでした。

続いて、グラミン銀行によるソーシャル・ビジネスの展開、シリコンバレーの起業文化、そしてSUN(Stanford University Network)に象徴される「競争を促すことで全員が勝つ」という思想など、異なる時代・文脈・地域におけるイノベーションのかたちが、豊富な事例とともに紹介されました。米倉先生は、「資本主義の中核的機能はイノベーションである」と何度も語り、制度論や戦略論では捉えきれない「人間の創造的営み」としての経済行動に光を当てました。

また、先生ご自身のハーバード大学での留学経験についても、ユーモアを交えて語られました。合格時の印象的なエピソードや異文化間での学術対話の経験、そして師であるA.D.チャンドラー教授との「学びを次世代に返す」という言葉にまつわるやりとりは、教室に温かな空気をもたらしました。

後半には、現代の国際情勢にも話題が及びました。先生は、イノベーションの本質が単なる競争や収益性を超え、「制度と倫理」「国家と個人」「自由と秩序」の間のバランスの中で生まれることを強調しました。アメリカ・中国・日本といった国の地政学的動向、権力の集中と分散、国家資本主義と自由主義のせめぎ合いなど、現代世界が抱える複雑な構図を引き合いに出しながら、「こうした文脈の中でこそ、社会科学の意義とイノベーション研究の役割が問われている」と語りかけました。

講義全体を通して、米倉先生は常に学生とのインタラクションを重視され、笑いと知性の溢れる問いかけを絶やすことなく続けられました。制度構築、企業家研究、地経学といった幅広いテーマがひとつの線で結ばれていく様子に、受講生一同が大きな刺激を受けた3時間となりました。

「新しい問いを立て、過去を読み直し、未来をデザインする」。

その力こそが、イノベーション研究の醍醐味であることを、改めて実感する講義となりました。