2025年度「イノベーション研究方法論」③

2025年5月21日、一橋大学IMPPにて「イノベーション研究方法論」の第3回講義が開催され、青島矢一教授により「質問票調査とインタビュー調査」に関する講義が行われました。社会科学における量的・質的手法の特性や使い分けについて、理論的背景と実践的視点の双方から丁寧に解説されました。冒頭では、前回の課題として提出された研究テーマ案に対して、青島先生から個別にコメントが行われました。仮説の立て方や変数の定義、研究目的と方法の整合性など、受講生が次のステップに進むための具体的な指摘がなされ、それぞれの研究計画に対する理解が一層深まりました。

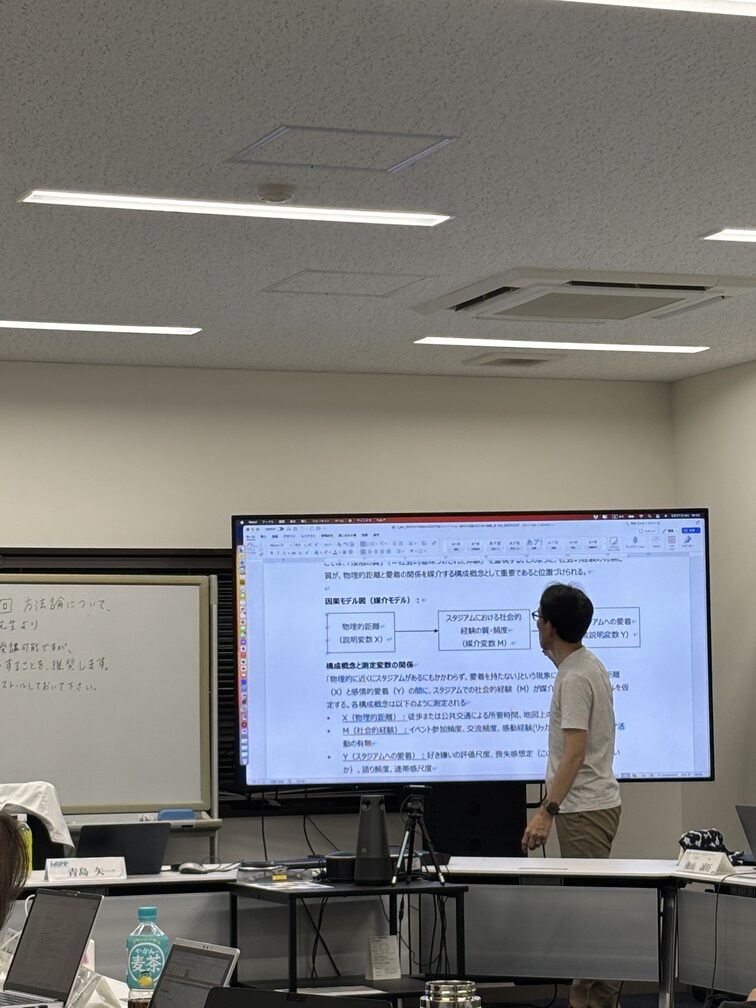

授業前半では、まず研究サイクルにおける「質問票(アンケート)」の位置づけについて確認がありました。質問票は、主観的な評価や個別の事情に関わる概念を測定するのに有効であり、公的統計などでは捉えきれない構成概念を可視化する手段であることが強調されました。一方で、質問票調査は構成概念の操作化と仮説の設計に大きく依存するため、理論命題と因果モデルの検討が極めて重要であるとの注意もありました。具体的には、「外部との多様なコミュニケーションがイノベーションを促進する」という仮説を立てる際に、従属変数・独立変数それぞれの構成概念と測定項目をどう設定するかという設計上の難しさについて、数多くの事例を交えながら解説されました。

講義中盤では、質問票調査の「妥当性と信頼性」に関する問題点が取り上げられました。内的妥当性を脅かすコモン・メソッド・バイアス、外的妥当性を左右するレスポンスバイアスやサンプリングバイアス、そして構成概念妥当性の難しさなど、多角的な視点から検討がなされました。信頼性指標としてのクロンバックαや、複数操作化の考え方なども紹介され、「質問項目の設計こそが研究者の腕の見せ所である」とする姿勢が印象的でした。

後半では、事例分析やインタビュー調査などの質的手法についても触れられました。とくに、自然実験としての事例分析の有効性や、逸脱事例・先端事例の理論的価値が紹介され、定量分析では捉えきれない因果メカニズムの解明に果たす役割が強調されました。インタビュー調査については、事前準備の重要性や仮説への柔軟な構え、信頼関係の構築など、実践的なノウハウが数多く共有され、受講生からも熱心なメモが取られていました。

講義を通じて、質問票とインタビューという異なる手法が単なる二項対立ではなく、むしろ相補的に使われるべきものであるという認識が深まりました。理論と実証、数量と記述、構造と語り――それぞれの方法が持つ強みと限界を理解しながら、研究設計を行う重要性が改めて示された一回となりました。