2025年度「イノベーション研究方法論」⑦

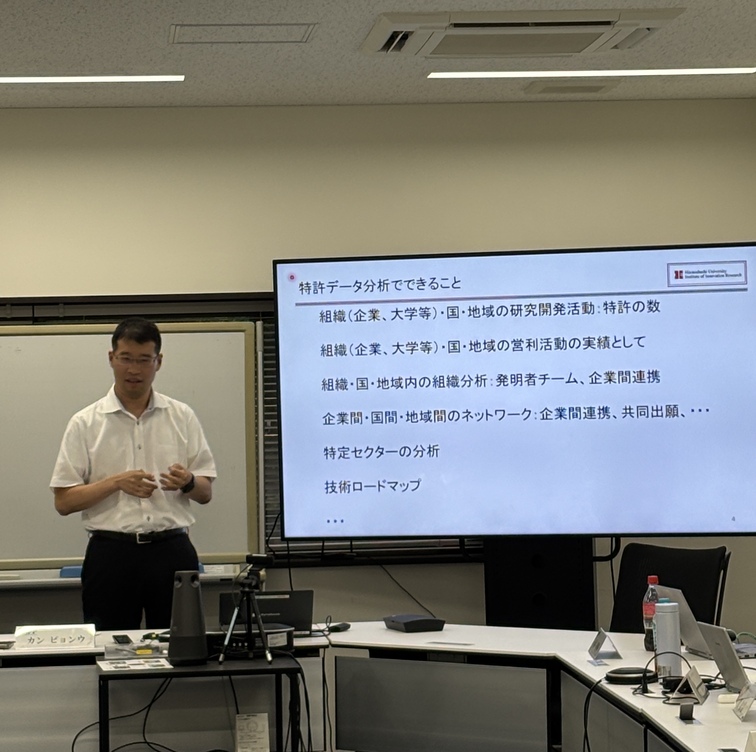

2025年7月16日、一橋大学イノベーション研究センターにおきまして、「イノベーション研究方法論」第7回の講義が開催されました。今回は、カン・ビョンウ先生を講師にお迎えし、特許データとその研究活用の可能性をテーマに、特許制度の基本構造から研究方法論への応用に至るまで、多角的かつ実践的なご講義をいただきました。

講義の冒頭では、イノベーションと発明の概念的な違いについてご説明があり、特許は発明を保護するための制度であり、イノベーションはその社会実装や価値創出のプロセスであるという明確な区別が提示されました。また、知識は「消費しても減らない」「複製や伝播が容易である」といった特性を持ち、そうした知識の性質に対応する形で、特許制度が創作者のインセンティブと社会的普及のバランスを図る役割を果たしている点が強調されました。

その上で、特許文献には出願国、出願日、発明者、出願人、技術分野、引用文献など、研究開発の履歴や技術的連携を可視化するための有益な情報が豊富に含まれていることが紹介されました。こうした情報は、リサーチ・クエスチョンに対する答えを導き出すための有力な分析資源となり得るとともに、質的および量的な両面から多様な研究手法に活用できる点が強調されました。質的分析においては、文献の内容そのものを読み解き、歴史的視点から技術や企業連携の変遷を明らかにすることが可能である一方、量的分析においては、出願件数、引用関係、特許ポートフォリオ、技術分野の分布などの統計的指標を用いることで、技術の価値や開発傾向を定量的に把握できるとご解説いただきました。

さらに、近年注目されているテキスト分析の応用として、Pythonなどを活用した自然言語処理により、特許文書間の意味的類似性やキーワード抽出、他の文書(企業年次報告書や学術論文など)との比較が可能であることが紹介されました。BERTやPatentSBERTaなどの先端的なアルゴリズムによって、単なる語句の一致を超えた文脈的な意味理解に基づく分析が可能となることをご説明いただきました。また、引用分析・特許統計では、前方引用や後方引用を用いた技術的価値の測定、RTA・一般性・独自性の指標化、パテントファミリーの分布を活用した国際的な市場分析など、実践的な活用事例が多数紹介されました。

講義の終盤では、特許データと他のイノベーション研究データ(アンケート調査、公開・非公開の企業データ、Webデータなど)との比較がなされ、それぞれの利点と課題が整理されました。標準化されており、国際比較が可能であるという点で、特許データの有用性が再確認され、近年その活用が広がっている背景についても理解が深まりました。

本講義を通じて、特許情報が法的枠組みを超えて、研究開発の可視化や知識の伝播経路を分析する手段として大きな可能性を持つことが改めて確認され、受講者一人ひとりにとって、研究テーマへの応用を考えるための刺激的な機会となりました。